Arrangement/orchestration jazz : Vidéo : comment écrire pour big band, l'orchestration

- Christof

- Messages : 8693

- Enregistré le : lun. 18 avr., 2016 17:08

- Mon piano : Yamaha G3

- Localisation : Paris

Re: Arrangement/orchestration jazz : Famille des claviers - Le piano (suite)

...

Modifié en dernier par Christof le sam. 21 déc., 2024 15:40, modifié 2 fois.

- Christof

- Messages : 8693

- Enregistré le : lun. 18 avr., 2016 17:08

- Mon piano : Yamaha G3

- Localisation : Paris

Re: Arrangement/orchestration jazz : Famille des claviers - Le piano (suite)

Le Piano (suite)

Lorsqu'on écrit pour le piano, lorsqu'on n'est pas soi-même pianiste, il existe certaines précautions à prendre : certaines positions sont impossibles à jouer à cause de l'écartement des doigts ou encore par la rapidité d'un tempo. Ivan Jullien, qui n'était pas pianiste, a toujours fait très attention dans ses arrangements à la partie piano, qui même si parfois elle pouvait être difficile, était cependant toujours jouable. Il nous a raconté avoir vu chez certains de ses élèves de voir écrits pour le piano des accords de onze notes !

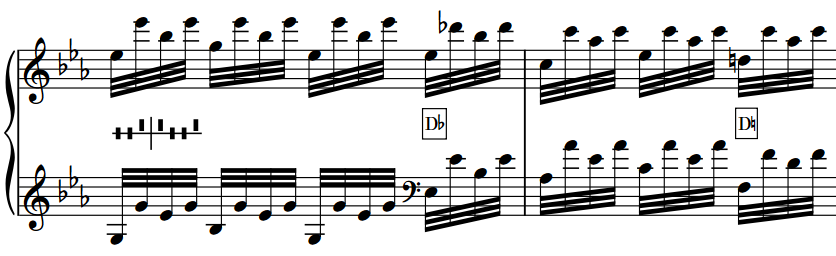

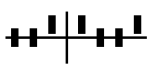

Ci dessous, voici quelques exemples qui peuvent être très difficiles à jouer, voir impossibles :

piano impossiblités 1.jpg

Mais il n'y a pas que ce genre d'impossibilités : lorsque le tempo est trop rapide, certaines figures qui, plus lentement seraient possibles, deviennent injouables et on aura avantage à simplifier :

Il existe bien d'autres impossibilités et il vaut mieux, si l'on n'est pas soi même pianiste, demander à un professionnel de l'instrument ce qu'il pense de ce que l'on a écrit.

Les pédales

Tous les pianos sont équipés de deux ou trois pédales :

- Celle de droite : lorsqu’un doigt relâche une touche, un « étouffoir » en feutre vient arrêter la vibration de la corde. La pédale forte – également appelée « pédale de sustain » – relève les étouffoirs des cordes, permettant ainsi aux notes de vibrer plus longtemps, même si les touches ne sont plus tenues. C’est pourquoi, en anglais, cette pédale porte aussi le nom de « damper pedal » (pédale étouffoir).

- Celle de gauche : (pédale douce, ou « pédale una corda »)

La plupart des cordes d’un piano acoustique sont groupées par trois, chaque groupe étant accordé sur la même note. Par défaut, le marteau frappe les trois cordes en même temps, pour un son large et brillant. Sur un piano à queue, la pédale una corda déplace tout le mécanisme vers la droite, de sorte que le marteau ne frappe que deux des trois cordes.

La note qui en résulte s’en trouve adoucie. De même, les cordes étant frappées par une partie différente du marteau, le son est étouffé et moins brillant. Sur les pianos plus anciens, le marteau ne frappait qu’une des trois cordes, d’où le nom de pédale « una corda », qui signifie « une corde » en italien.

Sur les pianos droits, cette pédale rapproche légèrement les marteaux des cordes, ce qui réduit le volume sans altérer la tonalité.

- Pédale du milieu (ou pédale "tonale", ou pédale de soutien) : elle est similaire à une pédale forte mais la différence principale est qu’elle ne tient que les notes déjà jouées au moment où elle est enfoncée. Toute note commençant après l’enfoncement de la pédale n’est pas concernée, ce qui permet une tenue sélective sans troubler le son.

Cette pédale étant relativement récente sur les pianos, elle est rarement nécessaire pour les morceaux écrits avant le XXe siècle. Malgré cela, de nombreux pianistes l’utilisent pour les œuvres de compositeurs plus progressifs tels que Debussy et Ravel.

NB : Les autres fonctions de la troisième pédale

Les pianos anciens ne possèdent pas de pédale du milieu. Mais même si votre piano possède bien trois pédales, celle du milieu peut ne pas être une pédale de soutien. Certains pianos la remplacent par une pédale forte basse qui ne tient que les notes graves (les « basses »). D’autres pianos (pianos droits) disposent d’une sourdine (également appelée « pédale moliphone ») qui baisse le volume des notes encore plus qu’une pédale douce. Ces pédales comportent souvent un mécanisme de verrouillage.

Pour conclure :

dans la catégories des pianos, signalons aussi :

- le pianoforte (italien, à l'origine du piano) :

- le piano mécanique, jouant tout seul au moyen d'un moteur. Il a été inventé par des ingénieurs (dont Gustave Lyon fut le plus accompli). Il s'agit d'un piano dans lequel on introduit une bande perforée en carton, que l'on fait avancer au moyen d'une manivelle ou d'un moteur. Les nuances n'existent pratiquement pas et on ne peut sortir un chant du reste de l'accompagnement. Son emploi peut être par exemple possible pour "La Danse des Automates" dans Pétrouchka de Stravinski ou, à l'extrême rigueur, pour "Les jeux d'eau" de Ravel.

Cet instrument a été largement employé dans les fameux saloons aux Etats-Unis.

Signalons désormais le Steinway "Spirio", version hypra moderne du piano mécanique (mais cela n'amène rien à l'arrangement...).

(A suivre)

Lorsqu'on écrit pour le piano, lorsqu'on n'est pas soi-même pianiste, il existe certaines précautions à prendre : certaines positions sont impossibles à jouer à cause de l'écartement des doigts ou encore par la rapidité d'un tempo. Ivan Jullien, qui n'était pas pianiste, a toujours fait très attention dans ses arrangements à la partie piano, qui même si parfois elle pouvait être difficile, était cependant toujours jouable. Il nous a raconté avoir vu chez certains de ses élèves de voir écrits pour le piano des accords de onze notes !

Ci dessous, voici quelques exemples qui peuvent être très difficiles à jouer, voir impossibles :

piano impossiblités 1.jpg

Mais il n'y a pas que ce genre d'impossibilités : lorsque le tempo est trop rapide, certaines figures qui, plus lentement seraient possibles, deviennent injouables et on aura avantage à simplifier :

Il existe bien d'autres impossibilités et il vaut mieux, si l'on n'est pas soi même pianiste, demander à un professionnel de l'instrument ce qu'il pense de ce que l'on a écrit.

Les pédales

Tous les pianos sont équipés de deux ou trois pédales :

- Celle de droite : lorsqu’un doigt relâche une touche, un « étouffoir » en feutre vient arrêter la vibration de la corde. La pédale forte – également appelée « pédale de sustain » – relève les étouffoirs des cordes, permettant ainsi aux notes de vibrer plus longtemps, même si les touches ne sont plus tenues. C’est pourquoi, en anglais, cette pédale porte aussi le nom de « damper pedal » (pédale étouffoir).

- Celle de gauche : (pédale douce, ou « pédale una corda »)

La plupart des cordes d’un piano acoustique sont groupées par trois, chaque groupe étant accordé sur la même note. Par défaut, le marteau frappe les trois cordes en même temps, pour un son large et brillant. Sur un piano à queue, la pédale una corda déplace tout le mécanisme vers la droite, de sorte que le marteau ne frappe que deux des trois cordes.

La note qui en résulte s’en trouve adoucie. De même, les cordes étant frappées par une partie différente du marteau, le son est étouffé et moins brillant. Sur les pianos plus anciens, le marteau ne frappait qu’une des trois cordes, d’où le nom de pédale « una corda », qui signifie « une corde » en italien.

Sur les pianos droits, cette pédale rapproche légèrement les marteaux des cordes, ce qui réduit le volume sans altérer la tonalité.

- Pédale du milieu (ou pédale "tonale", ou pédale de soutien) : elle est similaire à une pédale forte mais la différence principale est qu’elle ne tient que les notes déjà jouées au moment où elle est enfoncée. Toute note commençant après l’enfoncement de la pédale n’est pas concernée, ce qui permet une tenue sélective sans troubler le son.

Cette pédale étant relativement récente sur les pianos, elle est rarement nécessaire pour les morceaux écrits avant le XXe siècle. Malgré cela, de nombreux pianistes l’utilisent pour les œuvres de compositeurs plus progressifs tels que Debussy et Ravel.

NB : Les autres fonctions de la troisième pédale

Les pianos anciens ne possèdent pas de pédale du milieu. Mais même si votre piano possède bien trois pédales, celle du milieu peut ne pas être une pédale de soutien. Certains pianos la remplacent par une pédale forte basse qui ne tient que les notes graves (les « basses »). D’autres pianos (pianos droits) disposent d’une sourdine (également appelée « pédale moliphone ») qui baisse le volume des notes encore plus qu’une pédale douce. Ces pédales comportent souvent un mécanisme de verrouillage.

Pour conclure :

dans la catégories des pianos, signalons aussi :

- le pianoforte (italien, à l'origine du piano) :

- le piano mécanique, jouant tout seul au moyen d'un moteur. Il a été inventé par des ingénieurs (dont Gustave Lyon fut le plus accompli). Il s'agit d'un piano dans lequel on introduit une bande perforée en carton, que l'on fait avancer au moyen d'une manivelle ou d'un moteur. Les nuances n'existent pratiquement pas et on ne peut sortir un chant du reste de l'accompagnement. Son emploi peut être par exemple possible pour "La Danse des Automates" dans Pétrouchka de Stravinski ou, à l'extrême rigueur, pour "Les jeux d'eau" de Ravel.

Cet instrument a été largement employé dans les fameux saloons aux Etats-Unis.

Signalons désormais le Steinway "Spirio", version hypra moderne du piano mécanique (mais cela n'amène rien à l'arrangement...).

(A suivre)

- Christof

- Messages : 8693

- Enregistré le : lun. 18 avr., 2016 17:08

- Mon piano : Yamaha G3

- Localisation : Paris

Re: Arrangement/orchestration jazz : Famille des claviers - Clavecin, orgue, piano électrique

Le clavecin

A savoir : l'épinette (voir photo ci-dessous), plus petite et moins sonore (XVIème siècle) est le prédécesseur du clavecin :

Le clavecin, instrument (parfois à deux claviers) est un instrument à cordes pincées, moins sonore que le piano. Sa technique et son agilité sont exactement les mêmes que pour ce dernier.

Toutefois, il ne tient pas les sons aussi longtemps, surtout avec le pédalier du piano. Les pédales du clavecin, elles, commandent plusieurs jeux de timbres différents. Bach l'a beaucoup utilisé et cet instrument se marie très bien pour accompagner les instruments à cordes anciens, ainsi que la musique de chambre.

Tessiture (en général) :

Clavecin à double clavier

En temps que compositeur et arrangeur, Ennio Morricone adorait utiliser le clavecin dans ses musiques de films et pas forcément pour de la musique baroque...

Ici, un exemple avec le film "Partner". Cette technique d’écriture alliée au timbre aigu de l’instrument permet ici de passer au-dessus des autres instruments et de la voix. Ici, le compositeur ne cherche pas vraiment un usage harmonique du clavecin, mais plutôt à l’utiliser comme une trame mélodique qui agit par petites touches sonores, contrastant avec les cordes de la guitare accompagnatrice. On retrouve dans ce morceau l’esthétique « baroque pop », des groupes des années soixante...

Toujours pour prendre exemple sur Morricone, l'exemple ci-dessous montre qu'il adorait explorer les possibilités que lui offrait la réécriture consistant avant tout à associer des techniques historiques alliées à des techniques de composition moderne. Ceci donnant un son singulier, une matière qu’il cherchait à déployer dans ses œuvres à travers une porosité entre les musiques anciennes et les musiques contemporaines dont il avait la parfaite maitrise.

L'orgue

On peut le considérer comme l'ancêtre de l'actuel synthétiseur. De l'air est insufflé dans les tuyaux de plus ou moins grand longueur et diamètre. Même si le clavier peut faire penser à celui d'un piano, le son n'a rien à voir : avec différentes manettes, on peut obtenir différents sons se rapprochant de ceux des cuivres, des bois, des cordes... et qui sont répertoriés sur différents claviers, ce qui explique que les orgues possèdent deux, trois quatre ou même cinq claviers superposés, sans compter le pédalier, ce dernier servant à jouer les basses.

Au départ, l'air était envoyé dans les tuyaux manuellement jusqu'à ce que le moteur soit inventé. Pourtant il y avait toujours un temps à vide entre le moment où l'on appuyait sur la touche et le moment où le son sortait (une demi-seconde ou plus). Par ailleurs, sur certains orgues il y avait tellement de manettes qu'il fallait des aides pour les ouvrir ou les fermer (trente manettes du côté gauche et autant du côté droit). Ainsi, pour jouer (on peut dire qu'il y avait autant d'orgue que de constructeurs différents d'un pays à l'autre), quatre personnes étaient nécessaires :

l'exécutant, la personne qui pompait l'air et deux personnes pour s'occuper des manettes.

Toutes ces difficultés ont disparu avec l'apparition de l'électronique. C'est ainsi que la plupart des grandes orgues sont maintenant réglées par ordinateur (envoi de l'air dans les tuyaux et manettes).

Cet instrument est d'une grande majesté.

Ci-dessous un exemple tiré de la musique du film composée par Francis Seyrig dans "L'année dernière à Marienbad" d'Alain Resnais

L’orgue Hammond

Orgue Hammond B-3 avec banc, pédalier et Leslie

Instrument souvent utilisé dans le jazz, dont le modèle le plus célèbre est le B3. C'est un orgue à deux claviers, transportable, avec pédalier démontable et un appareil permettant le vibrato (impossible sur les grandes orgues) : le "Leslie" (ou "cabine Leslie).

Cet orgue produit des sons proches de ceux des orgues conventionnels. Il a connu une grande vogue en 1960 et 1980, mais a été un peu détrôné par l'apparition des synthétiseurs. Il a été joué par de nombreux solistes de jazz, notamment Eddy Louis ou encore Milton Buckner, Jimmy Smith et Rhoda Scott...

L'harmonium

L'harmonium est un tout petit orgue à un seul clavier et sans pédalier pour la plupart (très rares car les deux pieds sont employés pour actionner la soufflerie) : il existe cependant un harmonium avec pompe à main, auquel cas il faut une deuxième personne pour l'actionner. Quelques manettes lui donnent des possibilités de sons différents.

L'orgue mécanique

Basé sur le même principe que le piano mécanique avec bandes perforées, cet instrument fut inventé par Berberie (d'où le nom "orgue de Barbarie"). Il fut ensuite perfectionné jusqu'à rendre assez précisément certains timbres de l'orchestre tels que les cuivres et les bois (limonaires). Mais là aussi, comme pour le piano mécanique, les nuances sont impossibles, tout comme faire sortir un chant donné.

Le piano électrique

Il sonne un peu comme le célesta mais a l'avantage d'être doté d'une tessiture plus étendue.

Selon les marques, le piano électrique possède cinq ou six octaves, voire plus.

Cet instrument possède de surcroît une pédale d'expression permettant de prolonger le son et donnant un vibrato très large.

La technique est la même que celle du piano, mais le toucher est cependant moins réactif.

Pour l'arrangeur, il faut éviter d'écrire des accords trop denses car les risques "d'accrochage" sont accrus du fait de la "mollesse" relative des touches. De même, certains accords qui dans le grave sonneraient sur un pian, donnent une impression de "fouillis" sur le piano électrique. Donc, à moins de recherche un effet particulier, il faut éviter les accords dans le grave. En studio, le piano électrique peut être remplacé par les synthétiseurs, qui proposent une reproduction fidèle des meilleurs modèles.

Ajout du 06 mars 2025

Histoire du piano électrique Rhodes

A suivre (le prochain post abordera les "Percussions-claviers : célesta, vibraphone, xylophone, marimba, glockenspiel, cymbalum).

A savoir : l'épinette (voir photo ci-dessous), plus petite et moins sonore (XVIème siècle) est le prédécesseur du clavecin :

Le clavecin, instrument (parfois à deux claviers) est un instrument à cordes pincées, moins sonore que le piano. Sa technique et son agilité sont exactement les mêmes que pour ce dernier.

Toutefois, il ne tient pas les sons aussi longtemps, surtout avec le pédalier du piano. Les pédales du clavecin, elles, commandent plusieurs jeux de timbres différents. Bach l'a beaucoup utilisé et cet instrument se marie très bien pour accompagner les instruments à cordes anciens, ainsi que la musique de chambre.

Tessiture (en général) :

Clavecin à double clavier

En temps que compositeur et arrangeur, Ennio Morricone adorait utiliser le clavecin dans ses musiques de films et pas forcément pour de la musique baroque...

Ici, un exemple avec le film "Partner". Cette technique d’écriture alliée au timbre aigu de l’instrument permet ici de passer au-dessus des autres instruments et de la voix. Ici, le compositeur ne cherche pas vraiment un usage harmonique du clavecin, mais plutôt à l’utiliser comme une trame mélodique qui agit par petites touches sonores, contrastant avec les cordes de la guitare accompagnatrice. On retrouve dans ce morceau l’esthétique « baroque pop », des groupes des années soixante...

Toujours pour prendre exemple sur Morricone, l'exemple ci-dessous montre qu'il adorait explorer les possibilités que lui offrait la réécriture consistant avant tout à associer des techniques historiques alliées à des techniques de composition moderne. Ceci donnant un son singulier, une matière qu’il cherchait à déployer dans ses œuvres à travers une porosité entre les musiques anciennes et les musiques contemporaines dont il avait la parfaite maitrise.

L'orgue

On peut le considérer comme l'ancêtre de l'actuel synthétiseur. De l'air est insufflé dans les tuyaux de plus ou moins grand longueur et diamètre. Même si le clavier peut faire penser à celui d'un piano, le son n'a rien à voir : avec différentes manettes, on peut obtenir différents sons se rapprochant de ceux des cuivres, des bois, des cordes... et qui sont répertoriés sur différents claviers, ce qui explique que les orgues possèdent deux, trois quatre ou même cinq claviers superposés, sans compter le pédalier, ce dernier servant à jouer les basses.

Au départ, l'air était envoyé dans les tuyaux manuellement jusqu'à ce que le moteur soit inventé. Pourtant il y avait toujours un temps à vide entre le moment où l'on appuyait sur la touche et le moment où le son sortait (une demi-seconde ou plus). Par ailleurs, sur certains orgues il y avait tellement de manettes qu'il fallait des aides pour les ouvrir ou les fermer (trente manettes du côté gauche et autant du côté droit). Ainsi, pour jouer (on peut dire qu'il y avait autant d'orgue que de constructeurs différents d'un pays à l'autre), quatre personnes étaient nécessaires :

l'exécutant, la personne qui pompait l'air et deux personnes pour s'occuper des manettes.

Toutes ces difficultés ont disparu avec l'apparition de l'électronique. C'est ainsi que la plupart des grandes orgues sont maintenant réglées par ordinateur (envoi de l'air dans les tuyaux et manettes).

Cet instrument est d'une grande majesté.

Ci-dessous un exemple tiré de la musique du film composée par Francis Seyrig dans "L'année dernière à Marienbad" d'Alain Resnais

L’orgue Hammond

Orgue Hammond B-3 avec banc, pédalier et Leslie

Instrument souvent utilisé dans le jazz, dont le modèle le plus célèbre est le B3. C'est un orgue à deux claviers, transportable, avec pédalier démontable et un appareil permettant le vibrato (impossible sur les grandes orgues) : le "Leslie" (ou "cabine Leslie).

Cet orgue produit des sons proches de ceux des orgues conventionnels. Il a connu une grande vogue en 1960 et 1980, mais a été un peu détrôné par l'apparition des synthétiseurs. Il a été joué par de nombreux solistes de jazz, notamment Eddy Louis ou encore Milton Buckner, Jimmy Smith et Rhoda Scott...

L'harmonium

L'harmonium est un tout petit orgue à un seul clavier et sans pédalier pour la plupart (très rares car les deux pieds sont employés pour actionner la soufflerie) : il existe cependant un harmonium avec pompe à main, auquel cas il faut une deuxième personne pour l'actionner. Quelques manettes lui donnent des possibilités de sons différents.

L'orgue mécanique

Basé sur le même principe que le piano mécanique avec bandes perforées, cet instrument fut inventé par Berberie (d'où le nom "orgue de Barbarie"). Il fut ensuite perfectionné jusqu'à rendre assez précisément certains timbres de l'orchestre tels que les cuivres et les bois (limonaires). Mais là aussi, comme pour le piano mécanique, les nuances sont impossibles, tout comme faire sortir un chant donné.

Le piano électrique

Il sonne un peu comme le célesta mais a l'avantage d'être doté d'une tessiture plus étendue.

Selon les marques, le piano électrique possède cinq ou six octaves, voire plus.

Cet instrument possède de surcroît une pédale d'expression permettant de prolonger le son et donnant un vibrato très large.

La technique est la même que celle du piano, mais le toucher est cependant moins réactif.

Pour l'arrangeur, il faut éviter d'écrire des accords trop denses car les risques "d'accrochage" sont accrus du fait de la "mollesse" relative des touches. De même, certains accords qui dans le grave sonneraient sur un pian, donnent une impression de "fouillis" sur le piano électrique. Donc, à moins de recherche un effet particulier, il faut éviter les accords dans le grave. En studio, le piano électrique peut être remplacé par les synthétiseurs, qui proposent une reproduction fidèle des meilleurs modèles.

Ajout du 06 mars 2025

Histoire du piano électrique Rhodes

A suivre (le prochain post abordera les "Percussions-claviers : célesta, vibraphone, xylophone, marimba, glockenspiel, cymbalum).

Modifié en dernier par Christof le jeu. 06 mars, 2025 14:13, modifié 1 fois.

- Christof

- Messages : 8693

- Enregistré le : lun. 18 avr., 2016 17:08

- Mon piano : Yamaha G3

- Localisation : Paris

Re: Arrangement/orchestration jazz : Famille des percussions-claviers - Célesta, vibraphone

Les percussions-claviers

Le Célesta

Cet instrument est un hybride de xylophone et de piano, où les cordes sont remplacées par des lamelles métalliques. Il se présente comme un petit piano, mais de tessitures beaucoup moins étendue que celui-ci :

Il en existe cependant d'autres (en Allemagne notamment) et possédant une octave et demi de plus dans le grave :

Certains montent au F6 et quelques fabricants proposent des modèles avec des tessitures différentes (quatre octaves seulement, cinq octaves [voir photo au début de cet article] et jusqu'à cinq octaves et demi).

Le mieux, si on a besoin d'utiliser cet instrument dans une composition ou arrangement est d'écrire dans une tessiture moyenne ou de se renseigner directement auprès du musicien qui jouera la partie écrite (et aussi auprès du studio)....

Le son du célesta est cristallin, céleste et charmeur, ce qui explique qu'on en fait parfois un usage immodéré : mais l'oreille s'en lasse assez vite.

Les sons aigus s'allient très bien avec le glockenspiel, le vibraphone, les notes aiguës de la harpe et du piano, les sons graves, avec les autres notes de tous ces instruments.

Le célesta sonne une octave plus bas que son écriture.

Lorsqu'on n'en a pas sous la main, il peut être remplacé par un synthé (ou un son de banque de données), sans que le son en pâtisse.

______________________________

Le vibraphone

La tessiture est en général de trois octaves (de fa2 à fa 5) :

Cependant, on peut trouver des modèles à quatre octaves (de do2 à do6). Quelques rares instruments présentent une tessiture de trois octaves et demie (de do2 à fa 5).

Le vibraphone se compose de plaques de métal d'environ cinq centimètres de large et de moins en moins grande au fur et à mesure que l'on monte dans l'aigu et sur lesquelles on frappe avec des mailloches douce (qu'on écrit sur une partition en mettant deux mailloches avec des boules blanches) ou dures (boules noires).

Le vibraphone fait donc plus partie des instruments de percussion.

En outre, il possède sous ces plaques des tuyaux de la longueur correspondante qui, au moyen d'un pédalier, peuvent ou non prolonger le son.

Ces tuyaux sont eux-mêmes équipés de clapets qui, mus par un moteur, tournent autour d'un axe, fermant ou ouvrant ainsi l'accès à ces tuyaux et produisant un vibrato. On peut jouer avec deux, trois, ou même quatre mailloches. Celles-ci sont maintenues écartées entre les doigts.

Gary Burton

Avec 3 ou quatre mailloches, il faut prendre des précautions dans l'écriture : les accords dont les notes sont très espacées sont difficiles, voire impossibles à jouer, surtout si il y a des mélanges de dièses ou de bémols et de bécarres. Le maximum d'écartement est la sixte.

De plus, d'un accord à l'autre, il faut prévoir un temps d'une ou deux secondes pour placer les mailloches en face des notes qui doivent être jouées.

Le son rappelle celui du célesta, en moins cristallin. Peu employé en musique classique sauf pour des effets, il a cependant trouvé ses lettres de noblesses avec des musiciens de jazz tels que Milt Jackson, Lionel Hampton, Bobby Hutcherson, Red Norvo et, plus récemment, Gary Burton, Mike Mainiéri (qui utilise aussi parfois un vibraphone relié à un synthétiseur).

Et ci-dessous avec un vibraphone synthé, superbe aussi ! D'extraordinaires musiciens !

[nb : l'instrument dans lequel souffle Michael Brecker (1949-2007) s'appelle un EWI. Les touches de l'instrument sont architecturées comme celles d'un saxophone, instrument branché sur un synthé ; l’expression, elle, provient d’un contrôleur de souffle et est donc totalement spécifique à l’instrument. C’est la marque Akai qui a commercialisé les premiers EWI, qui se branchaient à l'époque soit sur les premiers samplers Akai, soit sur une prise spéciale du synthé Yamaha DX 7. L'instrument n'a cessé d'évoluer jusqu'en 2018, prenant différentes formes.]

Et à propos de l'Ewi, écoutez cela : renversant ! A signaler, que ce thème "In a sentimental mood", de Duke Ellington, a été composé en 1935...

Et ici une interview de Michael Brecker (en anglais), parlant de l'utilisation de ces technologies.

[A suivre...]

Le Célesta

Cet instrument est un hybride de xylophone et de piano, où les cordes sont remplacées par des lamelles métalliques. Il se présente comme un petit piano, mais de tessitures beaucoup moins étendue que celui-ci :

Il en existe cependant d'autres (en Allemagne notamment) et possédant une octave et demi de plus dans le grave :

Certains montent au F6 et quelques fabricants proposent des modèles avec des tessitures différentes (quatre octaves seulement, cinq octaves [voir photo au début de cet article] et jusqu'à cinq octaves et demi).

Le mieux, si on a besoin d'utiliser cet instrument dans une composition ou arrangement est d'écrire dans une tessiture moyenne ou de se renseigner directement auprès du musicien qui jouera la partie écrite (et aussi auprès du studio)....

Le son du célesta est cristallin, céleste et charmeur, ce qui explique qu'on en fait parfois un usage immodéré : mais l'oreille s'en lasse assez vite.

Les sons aigus s'allient très bien avec le glockenspiel, le vibraphone, les notes aiguës de la harpe et du piano, les sons graves, avec les autres notes de tous ces instruments.

Le célesta sonne une octave plus bas que son écriture.

Lorsqu'on n'en a pas sous la main, il peut être remplacé par un synthé (ou un son de banque de données), sans que le son en pâtisse.

______________________________

Le vibraphone

La tessiture est en général de trois octaves (de fa2 à fa 5) :

Cependant, on peut trouver des modèles à quatre octaves (de do2 à do6). Quelques rares instruments présentent une tessiture de trois octaves et demie (de do2 à fa 5).

Le vibraphone se compose de plaques de métal d'environ cinq centimètres de large et de moins en moins grande au fur et à mesure que l'on monte dans l'aigu et sur lesquelles on frappe avec des mailloches douce (qu'on écrit sur une partition en mettant deux mailloches avec des boules blanches) ou dures (boules noires).

Le vibraphone fait donc plus partie des instruments de percussion.

En outre, il possède sous ces plaques des tuyaux de la longueur correspondante qui, au moyen d'un pédalier, peuvent ou non prolonger le son.

Ces tuyaux sont eux-mêmes équipés de clapets qui, mus par un moteur, tournent autour d'un axe, fermant ou ouvrant ainsi l'accès à ces tuyaux et produisant un vibrato. On peut jouer avec deux, trois, ou même quatre mailloches. Celles-ci sont maintenues écartées entre les doigts.

Gary Burton

Avec 3 ou quatre mailloches, il faut prendre des précautions dans l'écriture : les accords dont les notes sont très espacées sont difficiles, voire impossibles à jouer, surtout si il y a des mélanges de dièses ou de bémols et de bécarres. Le maximum d'écartement est la sixte.

De plus, d'un accord à l'autre, il faut prévoir un temps d'une ou deux secondes pour placer les mailloches en face des notes qui doivent être jouées.

Le son rappelle celui du célesta, en moins cristallin. Peu employé en musique classique sauf pour des effets, il a cependant trouvé ses lettres de noblesses avec des musiciens de jazz tels que Milt Jackson, Lionel Hampton, Bobby Hutcherson, Red Norvo et, plus récemment, Gary Burton, Mike Mainiéri (qui utilise aussi parfois un vibraphone relié à un synthétiseur).

Et ci-dessous avec un vibraphone synthé, superbe aussi ! D'extraordinaires musiciens !

[nb : l'instrument dans lequel souffle Michael Brecker (1949-2007) s'appelle un EWI. Les touches de l'instrument sont architecturées comme celles d'un saxophone, instrument branché sur un synthé ; l’expression, elle, provient d’un contrôleur de souffle et est donc totalement spécifique à l’instrument. C’est la marque Akai qui a commercialisé les premiers EWI, qui se branchaient à l'époque soit sur les premiers samplers Akai, soit sur une prise spéciale du synthé Yamaha DX 7. L'instrument n'a cessé d'évoluer jusqu'en 2018, prenant différentes formes.]

Et à propos de l'Ewi, écoutez cela : renversant ! A signaler, que ce thème "In a sentimental mood", de Duke Ellington, a été composé en 1935...

Et ici une interview de Michael Brecker (en anglais), parlant de l'utilisation de ces technologies.

[A suivre...]

-

Philippe Le French

- Messages : 2289

- Enregistré le : sam. 02 mai, 2020 23:25

- Contact :

Re: Arrangement/orchestration jazz : Famille des percussions-claviers - Célesta, vibraphone

Chapitre très intéressant que celui des claviers. Les explications sont ni trop succinctes, ni trop détaillées, on comprends tout de suite, ça va à l'essentiel, c'est bien expliqué. C'est à montrer dans les écoles. Je connaissait assez peu le clavecin, son histoire, son principe. C'est vrai que ça sonne un peu "sec", je trouve que cette instrument sonne parfois un peu "guitare". C'est un peu comme les orgues d’église, ces sons sont irremplaçables, et apportent beaucoup de couleur à la musique. Je ne ne pouvais pas zapper les pianos électriques, on pense alors direct Doors, Beatles, Supertramp...Bon faut pas s’égarer non plus sur un forum davantage orienté classique. J'ignorais ce qu’était un celesta, instrument qui sonne très "Noël". Évitons quand même les clichés. Bien sur, tous ces instruments peuvent être soit utilisés de manière conventionnelle, ou alors pour apporter de la richesse dans d'autres genres musicaux. Je ne sais pas si on pourrait aborder toute la grande famille cousins cousines des instruments électroniques, qui ne font pas que boum boum ou pouet pouet, loin de la, et qui sont sans limite pour la création. Ne croyez pas que ce sont des instruments faciles. En musique, rien n'est jamais facile. Bref, on devient riche quand on écoute de la musique, pas avec des sous, bien sur, mais seulement avec une richesse intérieure, ce qui est deja beaucoup. Merci, joyeuse nouvelle année.

- Christof

- Messages : 8693

- Enregistré le : lun. 18 avr., 2016 17:08

- Mon piano : Yamaha G3

- Localisation : Paris

Re: Arrangement/orchestration jazz : Famille des percussions-claviers - Célesta, vibraphone

Merci Roulroul pour ton intérêt pour ce fil !

Re: Arrangement/orchestration jazz : Famille des percussions-claviers - Glockenspiel, xylophone, marimba

Toujours aussi intéressant

- Christof

- Messages : 8693

- Enregistré le : lun. 18 avr., 2016 17:08

- Mon piano : Yamaha G3

- Localisation : Paris

Re: Arrangement/orchestration jazz : Famille des percussions-claviers - Glockenspiel, xylophone, marimba

Le Glockenpiel

Le Glockienpiel (qu'on pourrait traduire en français par "Carillon") est un petit vibraphone qui sonne une octave plus haut que son écriture et ne possède ni tuyau ni pédalier.

Le jeu de lames permet de couvrir 2 à 3 octaves (gamme chromatique).

Il existe le glock à mailloches (douces et dures [voir post précédent sur le vibraphone]) et le glock à marteau (on l'apparente aussi au "jeu de timbres"), qui se présente comme un clavier.

Il s'agit plus d'un instrument propre à jouer des effets qu'à faire des notes précises. On pourra indifféremment le mélanger avec le haut du célesta, du piano, du vibraphone ; mais aussi avec le triangle, les cloches...

_________________________________

Le Xylophone

Cet instrument a exactement la même tessiture que le vibraphone (voir post précédent), présente les mêmes difficultés d'écartement des mailloches et l'utilisation des même mailloches. D'invention extrême orientale, il est constitué de lames de bois sur le même principe que le vibraphone.

L'accordage des lames s'est fait différemment suivant les époques et les lieux. Leur disposition est, le plus fréquemment, semblable à celle du clavier de piano.

Contrairement au vibraphone, le son est beaucoup plus court et sec et il n'a souvent pas de tuyaux, donc pas de résonance et jamais de pédalier.

Saint-Saens s'en est servi pour la Danse macabre.

On peut aussi l'utiliser pour des musiques drolatiques, par exemple des thèmes joués en trémolos. Mais on peut également le jouer pour ponctuer des instruments aigus comme les flûtes, les trompettes....

________________________

Le Marimba

Cet instrument est comme la prolongation du xylophone une octave plus bas, d'une tessiture d'au moins trois octaves et demi et souvent quatre octaves chromatiques et dont chaque touche (en bois) est supportée par un tuyau résonateur : le son s'en trouvera moins sec, plus prolongé que le xylophone.

Il n'y a pas de pédalier. Les problèmes de mailloches et d'écartement de celles-ci sont les même que pour le vibraphone (voir post précédent).

Il existe à Bali les "gamelans", orchestre constitués de marimbas.

Le Glockienpiel (qu'on pourrait traduire en français par "Carillon") est un petit vibraphone qui sonne une octave plus haut que son écriture et ne possède ni tuyau ni pédalier.

Le jeu de lames permet de couvrir 2 à 3 octaves (gamme chromatique).

Il existe le glock à mailloches (douces et dures [voir post précédent sur le vibraphone]) et le glock à marteau (on l'apparente aussi au "jeu de timbres"), qui se présente comme un clavier.

Il s'agit plus d'un instrument propre à jouer des effets qu'à faire des notes précises. On pourra indifféremment le mélanger avec le haut du célesta, du piano, du vibraphone ; mais aussi avec le triangle, les cloches...

_________________________________

Le Xylophone

Cet instrument a exactement la même tessiture que le vibraphone (voir post précédent), présente les mêmes difficultés d'écartement des mailloches et l'utilisation des même mailloches. D'invention extrême orientale, il est constitué de lames de bois sur le même principe que le vibraphone.

L'accordage des lames s'est fait différemment suivant les époques et les lieux. Leur disposition est, le plus fréquemment, semblable à celle du clavier de piano.

Contrairement au vibraphone, le son est beaucoup plus court et sec et il n'a souvent pas de tuyaux, donc pas de résonance et jamais de pédalier.

Saint-Saens s'en est servi pour la Danse macabre.

On peut aussi l'utiliser pour des musiques drolatiques, par exemple des thèmes joués en trémolos. Mais on peut également le jouer pour ponctuer des instruments aigus comme les flûtes, les trompettes....

________________________

Le Marimba

Cet instrument est comme la prolongation du xylophone une octave plus bas, d'une tessiture d'au moins trois octaves et demi et souvent quatre octaves chromatiques et dont chaque touche (en bois) est supportée par un tuyau résonateur : le son s'en trouvera moins sec, plus prolongé que le xylophone.

Il n'y a pas de pédalier. Les problèmes de mailloches et d'écartement de celles-ci sont les même que pour le vibraphone (voir post précédent).

Il existe à Bali les "gamelans", orchestre constitués de marimbas.

- Christof

- Messages : 8693

- Enregistré le : lun. 18 avr., 2016 17:08

- Mon piano : Yamaha G3

- Localisation : Paris

Re: Arrangement/orchestration jazz : Famille des percussions-claviers (fin) - Le cymbalum

Le cymbalum ou tympanon

Cet instrument possède actuellement une échelle chromatique de 4 octaves, allant du mi1 au mi4 :

Aussi appelé tympanon, cet instrument est formé d'une caisse plate de forme généralement trapézoïdale que l'on pose sur les genoux ou sur une table : on en frappe les cordes avec deux petits maillets de bois. Ses cordes en métal varient en nombre et peuvent être doublées, triplées (ou même quadruplées) pour offrir aux maillets une plus grande surface. On en trouve à 24 cordes.

Il existe des virtuoses de l'instrument et les meilleurs parviennent à une vélocité d'exécution qui leur permet trilles et batteries les plus rapides, ainsi que des traits fulgurants.

Voilà qui clôt le chapitre des percussions claviers.

A suivre, avec le chapitre "Les percussions à sons déterminés."Je ferai aussi un récapitulatif avec des liens menant aux différents instruments déjà traités dans ce fil et fil précédent.

Puis nous rebasculerons vers de l'arrangement proprement-dit.

Cet instrument possède actuellement une échelle chromatique de 4 octaves, allant du mi1 au mi4 :

Aussi appelé tympanon, cet instrument est formé d'une caisse plate de forme généralement trapézoïdale que l'on pose sur les genoux ou sur une table : on en frappe les cordes avec deux petits maillets de bois. Ses cordes en métal varient en nombre et peuvent être doublées, triplées (ou même quadruplées) pour offrir aux maillets une plus grande surface. On en trouve à 24 cordes.

Il existe des virtuoses de l'instrument et les meilleurs parviennent à une vélocité d'exécution qui leur permet trilles et batteries les plus rapides, ainsi que des traits fulgurants.

Voilà qui clôt le chapitre des percussions claviers.

A suivre, avec le chapitre "Les percussions à sons déterminés."Je ferai aussi un récapitulatif avec des liens menant aux différents instruments déjà traités dans ce fil et fil précédent.

Puis nous rebasculerons vers de l'arrangement proprement-dit.

- Christof

- Messages : 8693

- Enregistré le : lun. 18 avr., 2016 17:08

- Mon piano : Yamaha G3

- Localisation : Paris

Re: Arrangement/orchestration jazz : Famille des percussions à sons déterminés - Gong, Jeu de cloches

Les percussions à sons déterminés

Le gong

Très souvent confondu avec le tam-tam, le gong est un instrument à mi-chemin entre la cymbale (en plus épais) et le tam-tam (en plus mince), d'origine turque. Il est accordable (avec cependant beaucoup d'harmoniques).

On en suspend plusieurs verticalement avec des ficelles à des portiques et on les frappe avec des mailloches.

Le jeu de cloches

Il s'agit de tubes métalliques de différentes longueurs, donc accordables (mais avec beaucoup d'harmoniques) et qui remplacent les vraies cloches d'antan, beaucoup plus lourdes.

On attache en haut et en bas ces tubes au moyen de ficelles à un portique et on les frappe avec un marteau en bois, à un endroit précis (en haut du tube).

La tessiture peut dépasser celle-ci :

Comme les tubes sont tout de même très lourds, il est recommandé d'indiquer à l'avance au percussionniste de quelles notes de cloches on aura besoin.

(A suivre)

Le gong

Très souvent confondu avec le tam-tam, le gong est un instrument à mi-chemin entre la cymbale (en plus épais) et le tam-tam (en plus mince), d'origine turque. Il est accordable (avec cependant beaucoup d'harmoniques).

On en suspend plusieurs verticalement avec des ficelles à des portiques et on les frappe avec des mailloches.

Le jeu de cloches

Il s'agit de tubes métalliques de différentes longueurs, donc accordables (mais avec beaucoup d'harmoniques) et qui remplacent les vraies cloches d'antan, beaucoup plus lourdes.

On attache en haut et en bas ces tubes au moyen de ficelles à un portique et on les frappe avec un marteau en bois, à un endroit précis (en haut du tube).

La tessiture peut dépasser celle-ci :

Comme les tubes sont tout de même très lourds, il est recommandé d'indiquer à l'avance au percussionniste de quelles notes de cloches on aura besoin.

(A suivre)

- Christof

- Messages : 8693

- Enregistré le : lun. 18 avr., 2016 17:08

- Mon piano : Yamaha G3

- Localisation : Paris

Re: Arrangement/orchestration jazz : La harpe

Continuons aujourd'hui avec la harpe.

Ivan Jullien aimait insister sur le sujet : un bon arrangeur se doit de connaître la palette des instruments dont il veut disposer et, pour chaque - ce qui va de soi - connaître les tessitures, les difficultés inhérentes de jeu, les impossibilités.

Bien sûr, maintenant, avec les banques de son et un clavier maître, on peut jouer n'importe quelle position mais on verra (pour ne prendre ici exemple que sur la harpe, alors qu'on peut trouver des impossibilités sur chacun des instruments) que certains accords sont impossibles sur l'instrument réel.

La Harpe

C'est peut-être l'instrument le plus ancien, déjà utilisé par les Chaldéens, les Hébreux et les Égyptiens.

Perfectionnée par Sébastien Erard, son accord normal est en Cb et son étendue est presque égale à celle du piano.

Les pédales

Par son système de pédalier, le Cb (pédale en haut) monte au C bécarre (pédale au milieu) puis au C# (pédale en bas).

La rapidité d'exécution est plus grande pour un demi-ton que pour un ton et pour monter que pour descendre.

C'est le même système pour toutes les notes.

Actionnées avec les pieds, les pédales de gauche commandent les notes si, do, ré, et les pédales de droites, les mi, fa, sol, la.

Il faut savoir que la pédale de do par exemple, commande tous les do. Il sera donc impossible d'avoir simultanément un do et un do#, alors que les do et réb simultanés sont parfaitement possibles.

Avec ces données, on comprendra donc qu'il est souvent préférable d'écrire en bémols dès que c'est possible. Ainsi (voir exemple en haut de lafigure ci-dessous), on préférera écrire le fab au mi, même dans un accord.

Bien que les pédales puissent être actionnées assez rapidement, certaines modulations ou traits comme par exemple les chromatismes sont parfaitement impossibles.

La harpe se joue avec quatre doigts de chaque main (et non pas cinq).

Si l'on veut une attaque dure, on jouera du bout des doigts ; si on la veut douce, avec le gras des doigts.

Les cordes de la harpe résonnent assez longtemps, la vibration étant transmise à la "table" (caisse de résonance où est relié le bas des cordes).

Aussi, pour arrêter le son, on étouffe avec le plat des mains.

Lorsque l'on pince les cordes près de la table (à indiquer sur la partition), le son est plus agressif. On peut également jouer des harmoniques (symbolisées sur la partition par un rond évidé au dessus de la note), qui rendent les mêmes notes une octave plus haut, mais plus faibles.

Lorsqu'on a des traits rapides, des batteries rapides ou des notes répétées impossibles avec un seul doigt, on se servira des enharmoniques en alternant les dièses et les bémols.

Les accords

Pour les accords joués avec une seule main, on peut aller jusqu'à la 11ème à la rigueur soit par exemple les notes ré si mi sol, do lab ré fa, mais certainement pas plus.

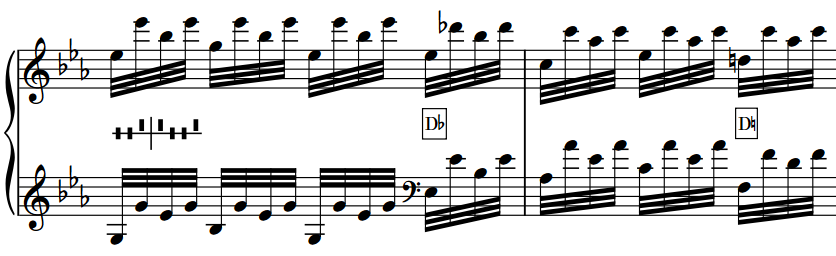

Ci-dessous, voici un tableau d'accords impossibles à jouer en bisbigliando (arpège rapide de bas en haut ou de haut en bas) :

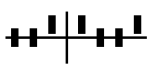

Notation des pédales de harpe sur une partition

Passage montrant un schéma de pédales de harpe complet au début, puis deux changements de pédale partiels

Schéma :

Indique la position physique des sept pédales. La ligne verticale représente la limite entre les pédales du pied gauche et les pédales du pied droit, et la ligne horizontale correspond à la position du bécarre.

A savoir, et pour terminer :

Citons aussi la harpe-luth (inventée par Gustave Lyon) et, du même inventeur, la harpe chromatique.

D'une étende moindre que la harpe, la harpe-luth a un son plus métallique que celle-ci, avec un son proche du luth.

Comme son nom l'indique, la harpe chromatique permet les chromatismes. Elle a une sonorité un peu sèche.

Ces deux harpes sont maintenant complètement délaissées au profit de la harpe à pédale.

Il existe également d'autres harpes, comme par exemple la harpe mexicaine, la harpe celtique, la harpe andine....

(A suivre)

NB : nous verrons ensuite la guitare, la mandoline, la guitare basse, l'accordéon, le bandonéon ; les instruments anciens : viole, vielle, flûtes, cornemuse, biniou, hautbois catalan ; enfin le synthétiseur, l'échantillonneur et les instruments virtuels. Nous aurons ainsi bouclé tous l'ensemble des instruments depuis le débuts des deux fils consacrés à l'arrangement. Pour mieux s'y retrouver, je fournirai alors un glossaire avec un lien pointant vers chaque instrument).

Ivan Jullien aimait insister sur le sujet : un bon arrangeur se doit de connaître la palette des instruments dont il veut disposer et, pour chaque - ce qui va de soi - connaître les tessitures, les difficultés inhérentes de jeu, les impossibilités.

Bien sûr, maintenant, avec les banques de son et un clavier maître, on peut jouer n'importe quelle position mais on verra (pour ne prendre ici exemple que sur la harpe, alors qu'on peut trouver des impossibilités sur chacun des instruments) que certains accords sont impossibles sur l'instrument réel.

La Harpe

C'est peut-être l'instrument le plus ancien, déjà utilisé par les Chaldéens, les Hébreux et les Égyptiens.

Perfectionnée par Sébastien Erard, son accord normal est en Cb et son étendue est presque égale à celle du piano.

Les pédales

Par son système de pédalier, le Cb (pédale en haut) monte au C bécarre (pédale au milieu) puis au C# (pédale en bas).

La rapidité d'exécution est plus grande pour un demi-ton que pour un ton et pour monter que pour descendre.

C'est le même système pour toutes les notes.

Actionnées avec les pieds, les pédales de gauche commandent les notes si, do, ré, et les pédales de droites, les mi, fa, sol, la.

Il faut savoir que la pédale de do par exemple, commande tous les do. Il sera donc impossible d'avoir simultanément un do et un do#, alors que les do et réb simultanés sont parfaitement possibles.

Avec ces données, on comprendra donc qu'il est souvent préférable d'écrire en bémols dès que c'est possible. Ainsi (voir exemple en haut de lafigure ci-dessous), on préférera écrire le fab au mi, même dans un accord.

Bien que les pédales puissent être actionnées assez rapidement, certaines modulations ou traits comme par exemple les chromatismes sont parfaitement impossibles.

La harpe se joue avec quatre doigts de chaque main (et non pas cinq).

Si l'on veut une attaque dure, on jouera du bout des doigts ; si on la veut douce, avec le gras des doigts.

Les cordes de la harpe résonnent assez longtemps, la vibration étant transmise à la "table" (caisse de résonance où est relié le bas des cordes).

Aussi, pour arrêter le son, on étouffe avec le plat des mains.

Lorsque l'on pince les cordes près de la table (à indiquer sur la partition), le son est plus agressif. On peut également jouer des harmoniques (symbolisées sur la partition par un rond évidé au dessus de la note), qui rendent les mêmes notes une octave plus haut, mais plus faibles.

Lorsqu'on a des traits rapides, des batteries rapides ou des notes répétées impossibles avec un seul doigt, on se servira des enharmoniques en alternant les dièses et les bémols.

Les accords

Pour les accords joués avec une seule main, on peut aller jusqu'à la 11ème à la rigueur soit par exemple les notes ré si mi sol, do lab ré fa, mais certainement pas plus.

Ci-dessous, voici un tableau d'accords impossibles à jouer en bisbigliando (arpège rapide de bas en haut ou de haut en bas) :

Notation des pédales de harpe sur une partition

Passage montrant un schéma de pédales de harpe complet au début, puis deux changements de pédale partiels

Schéma :

Indique la position physique des sept pédales. La ligne verticale représente la limite entre les pédales du pied gauche et les pédales du pied droit, et la ligne horizontale correspond à la position du bécarre.

- Les pédales situées sous la ligne horizontale indiquent que les notes sont diésées.

- Les pédales situées au-dessus de la ligne horizontale indiquent que les notes sont bémolisées.

A savoir, et pour terminer :

Citons aussi la harpe-luth (inventée par Gustave Lyon) et, du même inventeur, la harpe chromatique.

D'une étende moindre que la harpe, la harpe-luth a un son plus métallique que celle-ci, avec un son proche du luth.

Comme son nom l'indique, la harpe chromatique permet les chromatismes. Elle a une sonorité un peu sèche.

Ces deux harpes sont maintenant complètement délaissées au profit de la harpe à pédale.

Il existe également d'autres harpes, comme par exemple la harpe mexicaine, la harpe celtique, la harpe andine....

(A suivre)

NB : nous verrons ensuite la guitare, la mandoline, la guitare basse, l'accordéon, le bandonéon ; les instruments anciens : viole, vielle, flûtes, cornemuse, biniou, hautbois catalan ; enfin le synthétiseur, l'échantillonneur et les instruments virtuels. Nous aurons ainsi bouclé tous l'ensemble des instruments depuis le débuts des deux fils consacrés à l'arrangement. Pour mieux s'y retrouver, je fournirai alors un glossaire avec un lien pointant vers chaque instrument).

-

Dominique Manchon

- Messages : 603

- Enregistré le : dim. 16 août, 2020 22:32

- Mon piano : piano à queue Erard (1909)

- Localisation : Puy de Dôme

Re: Arrangement/orchestration jazz : La harpe

Merci Christophe ! On peut noter que la harpe celtique n'a pas de pédales, on met les altérations à la main. Encore moins pratique que les pédales pour les modulations, mais on peut prévoir par exemple un Si naturel en bas et un Sib en haut, ce que les pédales ne permettent pas.

- Christof

- Messages : 8693

- Enregistré le : lun. 18 avr., 2016 17:08

- Mon piano : Yamaha G3

- Localisation : Paris

Re: Arrangement/orchestration jazz : La harpe

Merci Dominique. J'étais sûr que tu réagirais à ce post sur la harpe. N'hésite pas à rajouter des choses concernant la harpe celtique, par exemple l'étendue de sa tessiture...Dominique Manchon a écrit : dim. 29 déc., 2024 16:53 Merci Christophe ! On peut noter que la harpe celtique n'a pas de pédales, on met les altérations à la main. Encore moins pratique que les pédales pour les modulations, mais on peut prévoir par exemple un Si naturel en bas et un Sib en haut, ce que les pédales ne permettent pas.

-

Dominique Manchon

- Messages : 603

- Enregistré le : dim. 16 août, 2020 22:32

- Mon piano : piano à queue Erard (1909)

- Localisation : Puy de Dôme

Re: Arrangement/orchestration jazz : La harpe

Il y a différentes tailles de harpes celtiques, leur ambitus varie en gros de 3 1/2 à 5 octaves (au minimum, du sol en bas de la clé de fa jusqu'au do, 2e ligne supplémentaire de la clé de sol). Comme pour tout instrument, la sonorité dépend du choix des bois et de la qualité de la facture, mais le choix des cordes est également crucial, avec un plan de cordes à respecter (diamètre au centième de mm près, décroissant du grave vers l'aigu). Les Do sont en général rouges, les Fa bleus ou noirs, les autres cordes non teintées. Le nylon a l'avantage d'être bon marché mais sa sonorité, décroissant trop vite après l'attaque, est décevante. Le son du boyau est bien meilleur mais il faut y mettre le prix, et les cordes sont très fragiles, ce qui demande un entretien exigeant et des remplacements fréquents. Un bon compromis, que j'ai adopté (pour ma harpe ancienne à pédales), est le boyau synthétique du type KF-alliance. Le son est presque aussi bon que celui du boyau, et les cordes sont increvables !Christof a écrit : dim. 29 déc., 2024 17:02 Merci Dominique. J'étais sûr que tu réagirais à ce post sur la harpe. N'hésite pas à rajouter des choses concernant la harpe celtique, par exemple l'étendue de sa tessiture...

-

Philippe Le French

- Messages : 2289

- Enregistré le : sam. 02 mai, 2020 23:25

- Contact :

Re: Arrangement/orchestration jazz : La harpe

Quand je pense harpe, je pense celtique, c'est une image assez brute, j'en conviens. C'est une sonorité assez douce, qui convient bien à ce type de mélodie. Cet instrument est aussi utilisé en classique, et sans doute dans d'autres styles. Tiens, ça fait un bout de temps que je n'avais pas ressorti un Stivell du fin fond de mes DD. C'est l’occase rêvée. Suite des montagnes, suite armoricaine....Qui ne connait pas "Tri Martolod" ?

- Christof

- Messages : 8693

- Enregistré le : lun. 18 avr., 2016 17:08

- Mon piano : Yamaha G3

- Localisation : Paris

Re: Arrangement/orchestration jazz : La harpe

Eh oui, un "Tri Martolod" ne fait jamais de mal.roulroul2 a écrit : mar. 31 déc., 2024 11:57 Quand je pense harpe, je pense celtique, c'est une image assez brute, j'en conviens. C'est une sonorité assez douce, qui convient bien à ce type de mélodie. Cet instrument est aussi utilisé en classique, et sans doute dans d'autres styles. Tiens, ça fait un bout de temps que je n'avais pas ressorti un Stivell du fin fond de mes DD. C'est l’occase rêvée. Suite des montagnes, suite armoricaine....Qui ne connait pas "Tri Martolod" ?

C'est dingue, quand j'y repense (on est de la même génération), cela faisait partie des morceaux qu'on écoutait dans les booms !

- Christof

- Messages : 8693

- Enregistré le : lun. 18 avr., 2016 17:08

- Mon piano : Yamaha G3

- Localisation : Paris

Re: Arrangement/orchestration jazz : La guitare

La guitare

Il en existe un très grand nombre, variant avec les pays.

Le procédé est simple : il suffit de tendre quelques cordes partant du haut d'un manche et aboutissant à une caisse de résonance et le tour est joué (certaines guitares sont très rudimentaires).

On trouve des guitares à 3, 4, 5, 6 ou 7 cordes, et même plus (ne serait-ce que la guitare 12 cordes).

Même les boîtes de résonance varient selon les pays.

Dans les Andes par exemple, on trouve le "charango", dont la boîte de résonance est une peau de bête, le charango, ressemblant au hérisson et durcie avec de la colle.

(Charango)

Ne seront abordées ici que les guitares les plus connues :

La guitare la plus courante (comme les trois citées ci-dessus) est accordée en tierce et quartes et sonne une octave plus bas que son écriture.

La guitare est munie sur son manche de frettes (petites barres de métal placées en travers du manche, qui servent à le diviser en cases) en deçà desquelles on appuie avec les doigts pour donner les notes désirées. Ces frettes sont disposées chromatiquement pour toutes les cordes.

On peut jouer sur les cordes au moyen de la main droite (pour les droitiers) avec le gras des doigts (attaque douce), le bout des doigts ou même les ongles (attaque dure, voire avec un médiator [guitare électrique, guitare sèche]). Comme on a plusieurs doigts, cela donne une plus grande rapidité qu'avec un médiator (mais il existe aussi des virtuoses du médiator).

Les doigts de la main gauche appuient sur les cases des cordes dont on joue avec la main droite.

On peut avoir des positions en "barrés" :

On peut aussi s'aider pour jouer dans une autre tonalité en utilisant un "capodastre" qui permet par exemple de monter la guitare d'un demi ton, d'un ton, ou plus, mais il s'agit là d'un artifice assez peu prisé des virtuoses de l'instrument.

Les harmoniques

Les harmoniques naturelles s'obtiennent en effleurant du doigt la corde voulue sur la case choisie et en pinçant cette corde très près du chevalet (note en noire).

Il existe aussi une technique permettant de jouer les harmoniques "artificielles de la guitare". Cela dit, il faut bien avoir à l'esprit qu'une harmonique sonne très faiblement (et donc si besoin dans un arrangement, il faudra choisir l'accompagnement adéquat et un excellent mixage).

(A suivre)

Il en existe un très grand nombre, variant avec les pays.

Le procédé est simple : il suffit de tendre quelques cordes partant du haut d'un manche et aboutissant à une caisse de résonance et le tour est joué (certaines guitares sont très rudimentaires).

On trouve des guitares à 3, 4, 5, 6 ou 7 cordes, et même plus (ne serait-ce que la guitare 12 cordes).

Même les boîtes de résonance varient selon les pays.

Dans les Andes par exemple, on trouve le "charango", dont la boîte de résonance est une peau de bête, le charango, ressemblant au hérisson et durcie avec de la colle.

(Charango)

Ne seront abordées ici que les guitares les plus connues :

- la guitare sèche, (et une petite parenthèse sur la guitare 12 cordes)

- la guitare espagnole,

- la guitare électrique

La guitare la plus courante (comme les trois citées ci-dessus) est accordée en tierce et quartes et sonne une octave plus bas que son écriture.

La guitare est munie sur son manche de frettes (petites barres de métal placées en travers du manche, qui servent à le diviser en cases) en deçà desquelles on appuie avec les doigts pour donner les notes désirées. Ces frettes sont disposées chromatiquement pour toutes les cordes.

On peut jouer sur les cordes au moyen de la main droite (pour les droitiers) avec le gras des doigts (attaque douce), le bout des doigts ou même les ongles (attaque dure, voire avec un médiator [guitare électrique, guitare sèche]). Comme on a plusieurs doigts, cela donne une plus grande rapidité qu'avec un médiator (mais il existe aussi des virtuoses du médiator).

Les doigts de la main gauche appuient sur les cases des cordes dont on joue avec la main droite.

On peut avoir des positions en "barrés" :

On peut aussi s'aider pour jouer dans une autre tonalité en utilisant un "capodastre" qui permet par exemple de monter la guitare d'un demi ton, d'un ton, ou plus, mais il s'agit là d'un artifice assez peu prisé des virtuoses de l'instrument.

Les harmoniques

Les harmoniques naturelles s'obtiennent en effleurant du doigt la corde voulue sur la case choisie et en pinçant cette corde très près du chevalet (note en noire).

Il existe aussi une technique permettant de jouer les harmoniques "artificielles de la guitare". Cela dit, il faut bien avoir à l'esprit qu'une harmonique sonne très faiblement (et donc si besoin dans un arrangement, il faudra choisir l'accompagnement adéquat et un excellent mixage).

(A suivre)

Modifié en dernier par Christof le jeu. 02 janv., 2025 16:41, modifié 1 fois.

-

Yunchan.Lim

- Messages : 478

- Enregistré le : mer. 30 août, 2023 1:42

Re: Arrangement/orchestration jazz : La harpe

Très bien tes fiches sur les divers instruments, très utile quand on veut composer pour grand orchestre. J'écris quelques petites interventions de harpe sans en connaitre la technique, mais j'ai entendu des harpistes jouer sans problème des morceaux difficiles pour piano de Debussy, Liszt etc alors je me dis qu'ils sont capables de tout jouer à haut niveau !Christof a écrit : dim. 29 déc., 2024 16:16 Continuons aujourd'hui avec la harpe.

Ivan Jullien aimait insister sur le sujet : un bon arrangeur se doit de connaître la palette des instruments dont il veut disposer et, pour chaque - ce qui va de soi - connaître les tessitures, les difficultés inhérentes de jeu, les impossibilités.

Bien sûr, maintenant, avec les banques de son et un clavier maître, on peut jouer n'importe quelle position mais on verra (pour ne prendre ici exemple que sur la harpe, alors qu'on peut trouver des impossibilités sur chacun des instruments) que certains accords sont impossibles sur l'instrument réel.

La Harpe

C'est peut-être l'instrument le plus ancien, déjà utilisé par les Chaldéens, les Hébreux et les Égyptiens.

Perfectionnée par Sébastien Erard, son accord normal est en Cb et son étendue est presque égale à celle du piano.

tessiture harpe.jpg

Les pédales

Par son système de pédalier, le Cb (pédale en haut) monte au C bécarre (pédale au milieu) puis au C# (pédale en bas).

La rapidité d'exécution est plus grande pour un demi-ton que pour un ton et pour monter que pour descendre.

C'est le même système pour toutes les notes.

Actionnées avec les pieds, les pédales de gauche commandent les notes si, do, ré, et les pédales de droites, les mi, fa, sol, la.

Il faut savoir que la pédale de do par exemple, commande tous les do. Il sera donc impossible d'avoir simultanément un do et un do#, alors que les do et réb simultanés sont parfaitement possibles.

Avec ces données, on comprendra donc qu'il est souvent préférable d'écrire en bémols dès que c'est possible. Ainsi (voir exemple en haut de lafigure ci-dessous), on préférera écrire le fab au mi, même dans un accord.

Bien que les pédales puissent être actionnées assez rapidement, certaines modulations ou traits comme par exemple les chromatismes sont parfaitement impossibles.

La harpe se joue avec quatre doigts de chaque main (et non pas cinq).

Si l'on veut une attaque dure, on jouera du bout des doigts ; si on la veut douce, avec le gras des doigts.

Les cordes de la harpe résonnent assez longtemps, la vibration étant transmise à la "table" (caisse de résonance où est relié le bas des cordes).

Aussi, pour arrêter le son, on étouffe avec le plat des mains.

Lorsque l'on pince les cordes près de la table (à indiquer sur la partition), le son est plus agressif. On peut également jouer des harmoniques (symbolisées sur la partition par un rond évidé au dessus de la note), qui rendent les mêmes notes une octave plus haut, mais plus faibles.

Lorsqu'on a des traits rapides, des batteries rapides ou des notes répétées impossibles avec un seul doigt, on se servira des enharmoniques en alternant les dièses et les bémols.

écriture harpe.jpg

Les accords

Pour les accords joués avec une seule main, on peut aller jusqu'à la 11ème à la rigueur soit par exemple les notes ré si mi sol, do lab ré fa, mais certainement pas plus.

Ci-dessous, voici un tableau d'accords impossibles à jouer en bisbigliando (arpège rapide de bas en haut ou de haut en bas) :

accords impossible à la harpe.jpg

Notation des pédales de harpe sur une partition

Passage montrant un schéma de pédales de harpe complet au début, puis deux changements de pédale partiels

Schéma :

Indique la position physique des sept pédales. La ligne verticale représente la limite entre les pédales du pied gauche et les pédales du pied droit, et la ligne horizontale correspond à la position du bécarre.

- Les pédales situées sous la ligne horizontale indiquent que les notes sont diésées.

- Les pédales situées au-dessus de la ligne horizontale indiquent que les notes sont bémolisées.

A savoir, et pour terminer :

Citons aussi la harpe-luth (inventée par Gustave Lyon) et, du même inventeur, la harpe chromatique.

D'une étende moindre que la harpe, la harpe-luth a un son plus métallique que celle-ci, avec un son proche du luth.

Comme son nom l'indique, la harpe chromatique permet les chromatismes. Elle a une sonorité un peu sèche.

Ces deux harpes sont maintenant complètement délaissées au profit de la harpe à pédale.

Il existe également d'autres harpes, comme par exemple la harpe mexicaine, la harpe celtique, la harpe andine....

(A suivre)

NB : nous verrons ensuite la guitare, la mandoline, la guitare basse, l'accordéon, le bandonéon ; les instruments anciens : viole, vielle, flûtes, cornemuse, biniou, hautbois catalan ; enfin le synthétiseur, l'échantillonneur et les instruments virtuels. Nous aurons ainsi bouclé tous l'ensemble des instruments depuis le débuts des deux fils consacrés à l'arrangement. Pour mieux s'y retrouver, je fournirai alors un glossaire avec un lien pointant vers chaque instrument).

Je profite que tu es là pour te demander si tu connais le titre d'un morceau (rien à voir avec ce sujet) je l'ai accompagné il y a longtemps mais je ne sais plus qui jouait ça. J'ai enregistré une petite partie du thème de mémoire (approximatif) si tu le reconnais, j'aimerais bien écouter la vraie version d'origine mais impossible de me souvenir du titre ! https://audio.com/francis-cluster-1/aud ... 2Y-lmAWeQQ

- Christof

- Messages : 8693

- Enregistré le : lun. 18 avr., 2016 17:08

- Mon piano : Yamaha G3

- Localisation : Paris

Re: Arrangement/orchestration jazz : La harpe

Le morceau s'appelle Pasolini, composé par Aldo Romano (j'ai reconnu car je connais la version sur le disque "Estate" qu'il a faite avec Michel Petrucciani et furio di castri)Yunchan.Lim a écrit : jeu. 02 janv., 2025 21:00 Je profite que tu es là pour te demander si tu connais le titre d'un morceau (rien à voir avec ce sujet) je l'ai accompagné il y a longtemps mais je ne sais plus qui jouait ça. J'ai enregistré une petite partie du thème de mémoire (approximatif) si tu le reconnais, j'aimerais bien écouter la vraie version d'origine mais impossible de me souvenir du titre ! https://audio.com/francis-cluster-1/aud ... 2Y-lmAWeQQ

Je viens de chercher et je pense que l'original est sorti en 1997 dans le disque Intervista, avec Aldo à la batterie, Stefano Di Battista au sax et Nelson Veras à la guitare.

Il l'a souvent enregistré ensuite :

La version en trio avec Michel Petrucciani et Furio di Castri :